Interviewインタビュー

2025年5月号

国産AIインフラの今と未来

前田章博 氏

(まえだ・あきひろ)

北海道札幌市出身。IT企業を経て2008年にビットスターを札幌に創業。現在はビットスター代表取締役、さくらインターネット取締役をはじめ複数のIT企業の役員を兼務。地域活動では札幌のクリエイティブカンファレンスであるNoMaps実行委員会委員として参画。IT×地域で色々な取り組みをしながら、現在も札幌に在住して活動を続ける

さくらインターネット取締役

前田章博 氏

生成AI向けGPUクラウドサービスで先行するさくらインターネット。再エネ活用や水冷化にも取り組む同社は、国産AIインフラ整備において中核的な役割を期待されている。データセンター分散化でも注目される北海道在住の前田取締役に、AIデータセンターの行方について聞いた。

●2024年1月に開始した生成AI向けクラウドサービス「高火力 PHY」が好調です。AI開発用のGPUインフラ提供するこの領域で先行できた要因は何ですか。

前田 1つは、意思決定が早かったこと。我々は常に空きラックを確保して、急激な需要変動に耐えられるようにしています。

加えて、GPU関連ビジネスを2016年から始めていたこともあります。現在の生成AI向けサービスは消費電力も排熱も段違いに大きいという違いはありますが、その知見が役立ち、これまでは先行者利益を得ることができました。

ただし、我々も支援を受けている「クラウドプログラムの供給確保計画」(経済産業省)の認定事業者が次々と同様のサービスを始めてきます。今までは国内か海外かでお客様はサービスを選んでいましたが、今後は「国産でどれがいいか」に変わります。

いよいよ差別化戦略が必要な段階に入るので、2025年はかなり頑張らないといけません。

●2025年3月期は、生成AI向けサービスが寄与して純利益が過去最高を更新する見通しです。

前田 高火力は計算資源を提供するシンプルなサービスですが、需要がものすごく、お客様にお待ちいただいている状況です。追いつくために一生懸命投資しています。

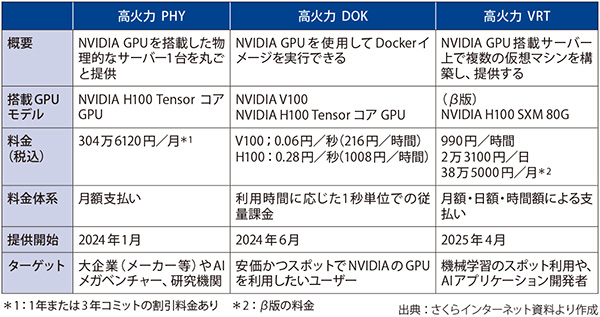

第1弾の高火力 PHYは、NVIDIAのGPUを搭載したサーバーを丸ごと1台提供するもので、料金は月額300万円を超えます。それでも、数十台単位で借りるお客様もいて、今はほぼ全機が出ている状況です。

これでは大企業や学術研究機関ばかりが利用することになるため、昨年6月に「高火力 DOK」を始めて、この4月中には「高火力 VRT」をリリースします(図表)。高火力 VRTはGPUの仮想マシンを提供するもので、一般的な企業の情シスや大学の研究室でも利用していただけます。

プライベートAIの需要が来る

●GPUクラウド利用の裾野が広がりますね。今後の需要の見通しは。

前田 非常に明るいと思っています。米国はすでにAIの社会実装を進めていて、中国も同じようなステージにいます。例えば自動運転はAIをすごく使いますし、米国の金融機関もデータを外に出せないので、プライベートAIの基盤を作っていたりします。

対して、日本はパブリックAIしか使っていない状態なので、業務の一部しかAI化できません。もっと業務で使おう、社会実装しようとなったときには膨大な計算資源が必要とされるはずです。

日本もこの流れに早く乗れるよう、社会実装を促すための取り組みが必要です。我々が今やっているのは計算資源、つまり電卓を売っているだけ。それによってどう便利になるのか、ユースケースを見せられてないのが日本の課題です。

「AIが社会に溶け込んだらこうなるよ」というのを見せるため、ホワイトペーパーなどを準備しています。ユースケースを企業が理解すれば、需要は一気に拡大します。

●現在はAI学習用のインフラ構築に投資が集中していますが、社会実装を見据えると、推論用のインフラをどう作っていくのかが焦点となります。

前田 その通りで、推論に適したインフラとサービスを開発する必要があります。その段階では、AIエンジニアではない一般的なソフトウェアエンジニアでもAPIで叩けるようなサービスへと昇華させなければなりません。社内でも議論を始めています。

●生成AI向け高火力シリーズは石狩DCで提供しています。推論向けは、他のDCでも可能ですか。

(構成・坪田弘樹)

続きは本誌をご覧下さい